focal: 000

西洋、アフリカ、中東、アジア、日本など世界の歴史や哲学、文学、芸術、文化、政治、経済、商業、法律を研究する人文・社会科学者まで、個々の専門分野の垣根を越えて多彩な研究者が集います。

領域横断研究の最前線に「焦点」をあて、「尊厳」をめぐる価値を考究する対話の場。

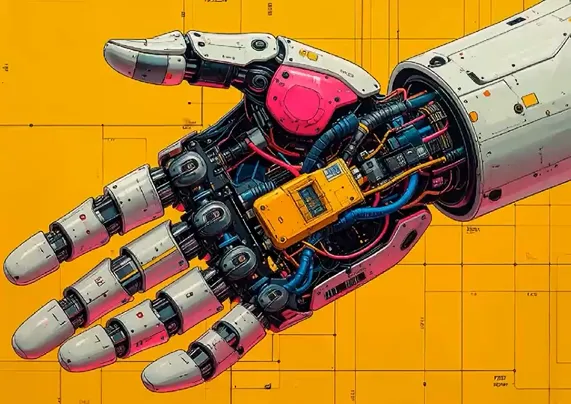

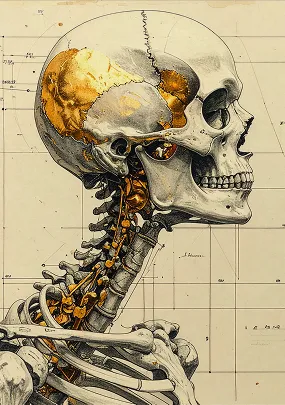

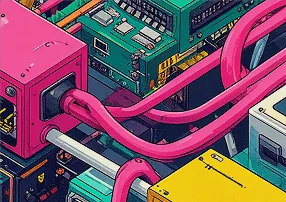

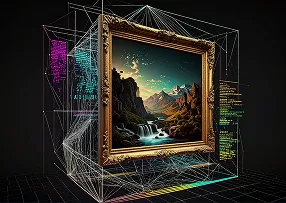

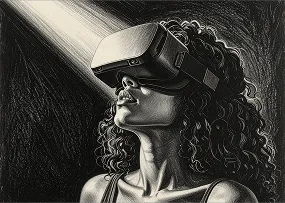

21世紀の現在「人間とマシン」や「仮想と現実」など、さまざまな境界が曖昧になってきている。

牛場 潤一

(慶應義塾大学理工学部 教授)

大久保 健晴

(慶應義塾大学法学部 教授)

徳永 聡子

(慶應義塾大学文学部 教授)

山本 龍彦

(慶應義塾大学大学院法務研究科 教授)

クロサカ タツヤ

(慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科 特任准教授)

さらにソーシャル・メディアの影響により、膨大な情報の波に飲み込まれるなかで、わたしたち自身の認知もまた、自らの意志とは別に、アルゴリズムによって他律的に形成される機会が増えています。

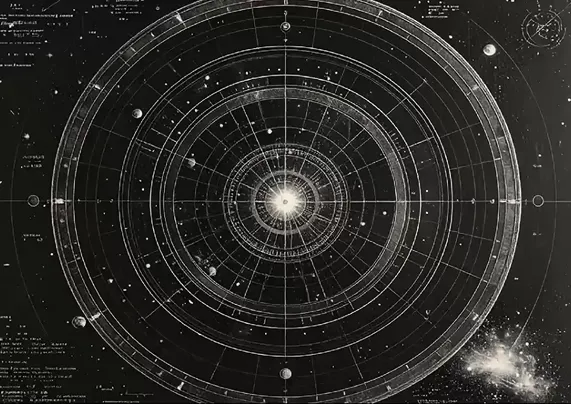

地球規模の政治課題や環境問題への取り組みを通じて、多様な価値を重んじながら将来世代の持続的な繁栄を実現するためにも、「尊厳」について新たな視座から研究をおこなう必要があります。

万物が共存する均衡点を探り、包摂的な社会の発展と人類の善き生の未来の創造へと寄与。

focal: 001

「尊厳」という言葉を頭に浮かべると、私は宮沢賢治の童話「虔十公園林」を思い出す。

いつもはあはあ笑っていて、村人から「少し足りない」と思われていた虔十は、ある時、荒れ地に700本の杉の苗を植える。虔十はチフスで若死にするが、成長した杉林は子供たちの大好きな遊び場となった……。

ColumnNo.1:伊藤 公平

(慶應義塾長)

独立自尊こそが究極の他者の尊重――自らの尊厳を高める人こそ、他者の尊厳を尊重できる

ColumnNo.2:山口 寿一

(読売新聞グループ本社 代表取締役社長)

人間は自己中心的な存在だ。他者をいたわり、助け、協調することは本能のひとつだが、精神的および物理的に自分が傷つけられることは避けたいという本能が、他者への思いやりを上回ることが多々ある。

focal: 002

1964年にサルトルが発した言葉がきっかけとなって広がり、論争の的になったある発問と相似形をなしている。それは、<<飢えて死んでいく子供たちの前で「文学」は有効か?>>という問いである。

「尊厳」ときいて私がまっさきに思い浮かべたのが、タイトルに掲げた次の発問である。

「個人の尊重」と「個人の尊厳」。両方とも日本国憲法の中に条文根拠を持つという事実。

第13条

すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

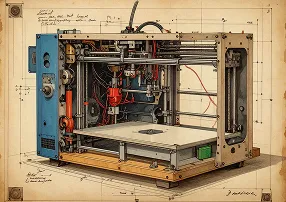

尊厳論は、憲法学だけで答えの出せるものではない。医学や生物学をはじめとする自然科学、それを実装する科学技術、憲法以外の法律学はもちろん広く人文社会学の諸学知を動員しないとどうにもならない。

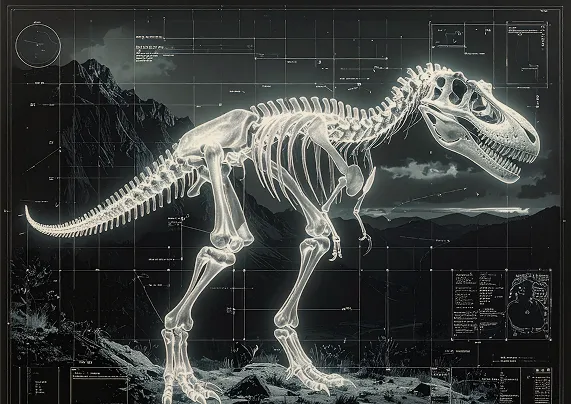

「遺伝子の尊厳」「受精卵の尊厳」「仏壇の尊厳」「家族アルバムの尊厳」「ペットの尊厳」

Column:駒村 圭吾(X Dignity センター運営委員会委員長、慶應義塾大学法学部教授)

銃口を向け引き金を引こうとする者が眼前の一己の生に宿る何かを畏怖する感情を取り戻すことができるか、<<思いとどまらせる力>>を宗教の力を借りずに法制度や文明が喚起できるかどうか。答えはそれに依存する。

「尊厳」とは、破壊者に対して「恐怖」や「畏怖」の感情を呼び戻すことを要請する規範である。

focal: 003

「遊び」から問い直す「人間の尊厳」: X Dignity Loungeが始動。

ヨーロッパのサロンのように、飲み物を片手に気軽に語り合える「知のラウンジ」をつくること。これが発足当初からの目玉企画のひとつだった。その第一歩となったのが、「第1回 遊びと人間の尊厳ラウンジ」だ。

アガンベンは資本制を宗教儀礼に見立て、その権威を失墜させるのが「遊び」であるとした。

遊びによって聖なるものを汚[けが]す(つまり、聖なるものの体制を壊乱させる)「瀆聖」が、経済や戦争、法権利といった「私たちが真面目と見なすもの」をおもちゃへと変容させるというのだ。

Dialogue:高桑 和巳

(慶應義塾大学理工学部 教授)

Dialogue:川邊 健太郎

(LINEヤフー株式会社 代表取締役会長)

Dialogue:牛場 潤一

(慶應義塾大学理工学部 教授)

Dialogue:徳永 聡子

(慶應義塾大学文学部 教授)

座談会ではAIが飛躍的に発展する現代における「遊び」の意義について議論が交わされた。

Dialogue:西尾 宇広

(慶應義塾大学文学部 准教授)

Dialogue:山本 龍彦

(慶應義塾大学大学院法務研究科 教授)

AIで遊ぶということは、「システムで定められたフレームの中で遊んでいることになるのでは」と指摘し、ユーザーが「ルールを内側から変えていく」 ような遊びの可能性について質問した。

画面をドラッグして

記事を探索しましょう!

タイトルをクリックすると

記事がひらきます!