「遊び」を哲学する!

高桑 和巳

慶應義塾大学理工学部 教授

川邊 健太郎

LINEヤフー株式会社

代表取締役会長

牛場 潤一

慶應義塾大学理工学部 教授

徳永 聡子

慶應義塾大学文学部 教授

西尾 宇広

慶應義塾大学文学部 准教授

山本 龍彦

慶應義塾大学大学院法務研究科 教授

出雲井 亨

東京半島株式会社 代表取締役

「遊び」から問い直す「人間の尊厳」:X Dignity Loungeが始動

AIが急速に進化する時代に、人間を人間たらしめるものは何か。

その根源的な問いに対し「遊び」という視点から「人間の尊厳」を考え直す試みが、慶應義塾大学X Dignityセンターで始まった。

X Dignityセンターでは、自然科学や人文社会科学といった学問領域の垣根を超え、さらに大学の内と外の区別さえ取り払う――そんな自由で開かれた議論の場を構想してきた。ヨーロッパのサロンのように、飲み物を片手に気軽に語り合える「知のラウンジ」をつくること。これが発足当初からの目玉企画のひとつだった。

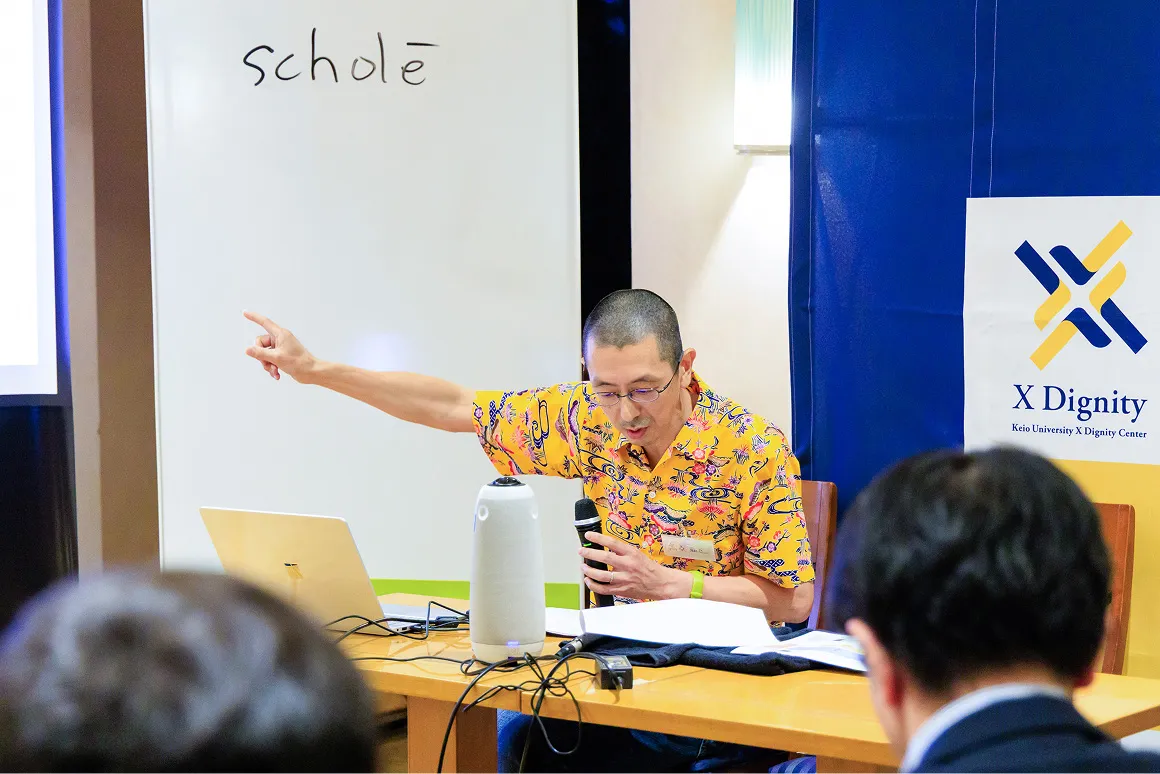

その第一歩となったのが、2025年6月10日に開かれた「第1回 遊びと人間の尊厳ラウンジ」だ。初回のテーマはずばり、「遊びを哲学する!」。

「遊び」という視点から「人間の尊厳」を再定義しようとする意欲的な試みだ。

開会あいさつ - 「遊び」を通じて人間の尊厳を再検討する

開会のあいさつに立ったのは、X Dignityセンター共同代表で慶應義塾大学法学部教授の大久保健晴氏だ。

大久保氏はまず、オランダの思想家ヨハン・ホイジンガが唱えた「人間とはホモ・ルーデンス(遊ぶ人間)である」という主張を紹介した。そして次のような問いを投げかけた。

「AIに遊びの感覚は身につくのか」

「AIは笑いやユーモアを理解できるのか」

これらの問いを手がかりに、大久保氏は「遊び」が現代における人間の尊厳を再検討する重要な糸口になるだろう、と語った。

高桑和巳教授が語る“遊びの反体制的な力”

続いて話題提供をおこなったのは、慶應義塾大学理工学部教授でフランス・イタリア現代思想を専門とする研究者の高桑和巳氏だ。

自らをアナーキストと称する高桑氏が選んだテーマは、「エミール・バンヴェニストの遊び論とその周辺」。高桑氏は「遊び」がもつ反体制的な力に注目した。

今回のラウンジにはビジネスパーソンも多数参加しているということで、はじめに高桑氏はビジネスと遊びの関係について紹介。ビジネスは、ラテン語で言うと「negotium」で、閑暇を表す「otium」に否定の接頭辞「nec-」がついたもの。「暇ではないこと」という意味になる。つまり、ビジネスは語源からしても遊びの対極にある、と高桑氏は説明した。

ボードリヤールに見る資本制と遊びの関係

では、その反対に、ビジネス(資本制)から逃れるには遊べば済むのか。

「事はそう単純ではない」と、高桑氏はフランスの社会学者ジャン・ボードリヤールの議論を紹介した。ボードリヤールは1970年の著書『消費社会』(邦題『消費社会の神話と構造』)の一節で、「ガジェット」(おもちゃ、仕掛け)が消費社会を駆動させていると主張している。

[……]ガジェットは実利的でも象徴的でもない実践、遊び的な実践によって定義づけられる。遊び的なものこそが私たちの対物、対人、対文化、対余暇の関係をますます牛耳るようになっており、それは労働に対する関係や政治に対する関係を牛耳ることもある。まさに物、財、関係、サーヴィスといったすべてのものがガジェットとなるかぎりにおいて、遊び的なものは私たちの日常的ハビトゥスの支配的な調性になる。

ジャン・ボードリヤール 『消費社会』(1970年)

つまり、遊びはすでに資本主義に取りこまれており、「遊んでいれば資本制から逃れられる」というわけにはいかないのだ。

もっとも、これも半世紀以上前の指摘。現代を生きている私たちには自明のことかもしれない。

アナーキストたちが語る「遊び」の役割

では資本制に取りこまれない遊びは成立しないのか。そんな疑問に対し、高桑氏はまず、アナーキストたちによる遊びについての議論を紹介した。

アメリカのアナーキストであるボブ・ブラックは、代表作「労働廃絶論」(1985年)の中で、労働を廃止しようというマニフェストを掲げる。そこで労働の代わりとしてブラックが提案したのが「遊び[プレイ]」だった。

それは何かをするのをやめなければいけないという意味ではない。それは遊び[プレイ]にもとづいた新しい生きかたを創造するという意味である。言い換えれば、それは遊び的な革命である。「遊び[プレイ]」という単語で私が指しているのは祝祭性、創造性、ともに生きること、ともに食卓を囲むことでもあり、もしかすると芸術をも指しているかもしれない。子どもの遊び[プレイ]に劣らず価値をもつプレイすべきものが、子どもの遊び[プレイ]よりも多くある。全般化した喜びに充ち、自由なしかたで相互依存的である活気に充ちた、集団的な冒険を私は要求する。遊び[プレイ]は受動的ではない。収入や職業にかかわらず、私たちが皆、まったくの怠惰や息抜きのための時間をいま享受しているよりもはるかに多く必要としているということに疑念の余地はない[……]。

ボブ・ブラック 「労働廃絶論」(1985年)

このブラックの主張から見て取れるのは、アナーキストたちの間では「遊び」を「労働」の対義語とする図式が温存されているということだ。

ただし、ブラックはこの論考の中で、遊びとなった人生をイチかバチかのゲームに譬え、「真剣勝負でプレイしたい」とも書いている。

ブラックが「ゲーム」と「プレイ」を区別なく「遊び」として扱ったのに対し、遊びを擁護しながら議論に修正を加えて発展させたとも読めるのが、『ブルシット・ジョブ』(2018年)の著者として有名なアメリカのアナーキスト人類学者、デイヴィド・グレイバーだ。

グレイバーは2015年の著書『規則[ルール]のユートピア』(邦題『官僚制のユートピア』)で、「ゲーム」と「プレイ」を明確に区別している。

ゲームとは、一種の規則[ルール](=支配)のユートピアである。[……]ゲームとはっきり区別された、純粋形式における遊び[プレイ]には、創造的エネルギーの純粋な表現が含意されている。[……]創造的エネルギーの自由な表現がそれ自体において目的になるとき、遊び[プレイ]はそこにあると言われうる。それは、自由そのもののための自由である。

デイヴィド・グレイバー 『規則[ルール]のユートピア』(2015年)

グレイバーは「ゲーム」を「規則[ルール](=支配)のユートピア」、つまりルールの枠内で楽しむ遊びと捉える一方で、「プレイ」は「創造的エネルギーの自由な表現」であり、「自由そのもののための自由」であるとした。

ルールから解き放たれたこの「プレイ」こそが、アナーキストにとって資本制や権威への抵抗となりうる「遊び」として最終的に標定されるものなのではないか、と高桑氏は解説した。

バンヴェニスト再発見――「遊び」と「聖なるもの」の類似

高桑氏の講演の核心部分となったのが、フランス(より正確にはシリア出身)の言語学者エミール・バンヴェニストの遊び論だ。

一般的に、遊び論の古典としてよく挙げられるのは、オランダの文化史家ヨハン・ホイジンガの『ホモ・ルーデンス』(1938年)と、フランスの批評家ロジェ・カイヨワの『遊びと人間』(1958年)だが、「じつは、その間に面白い論文が出ている」と高桑氏は指摘する。それがバンヴェニストの雑誌論文「構造としての遊び」(1947年)だ。

バンヴェニストは、「ヨクス(jocus)」(言葉遊び、冗談)と「ルドゥス(ludus)」(訓練、演習、競争)という、「遊び」を表す二つのラテン語を分析し、多くの欧州言語で「jocus」が「ludus」の意味を呑みこんでいったと説明する。

この説明だけであればホイジンガにも見られるが、興味深いのは、これをふまえた上でバンヴェニストが「遊び」と「聖なるもの」の類似点と、そしてとくに相違点を指摘している点だ。遊びには「古[いにし]えの聖なる儀式、舞踏、闘い、仮面劇」が残存している、とバンヴェニストは論文中で書き、さらに、遊びは聖なるものが顚倒される「脱聖化的な操作」だとした。聖なる儀式がもつ「神話(言葉)」と「儀礼(行為)」という二つの要素のうち、どちらか一方が毀損されると「遊び」(ヨクスないしルドゥス)になる、というのがバンヴェニストの主張だ。

聖なる操作の半分しか遂行されないときに遊びがあると言えるだろう。[……]このように理解された遊びには、二つの変様体があることになる。神話がそれ自体の中身へと縮減され、その儀礼から分離されているときはヨクス的な遊びであり、儀礼が儀礼自体のために実践され、その神話から分離されているときはルドゥス的な遊びである。

エミール・バンヴェニスト 「構造としての遊び」(1947年)

次に高桑氏は、同時代のカイヨワによってバンヴェニストの理論は充分に評価されなかったと説明した。カイヨワは、自身の著書『人間と聖なるもの』増補版(1950)でバンヴェニストに言及したものの、たとえばバンヴェニストの主張を誤って引用(「脱聖化的操作」を「脱社会化的操作」と誤記)している。この誤記に関しては、遊びを「聖なる活動」と見なす自身の立場とバンヴェニストの見解が異なることから、意図的になされたものである可能性もあると高桑氏は推測している。

さらに、カイヨワがバンヴェニストの論文の10年あまり後に発表した『遊びと人間』(1958年)には、なんとバンヴェニストの名がどこにも見あたらない。しかし高桑氏は、バンヴェニストによる「irréaliser(非実現する)」というフランス語の異様な造語が『遊びと人間』の中にもそのままの形で出てくることなどを例に、「明らかに影響を受けている痕跡が見て取れる」と指摘する。

カイヨワは「「聖なるもの」という、いわく言いがたい混沌とした概念ですべてを説明する」という20世紀半ばのイデオロギーにどっぷり漬かっていたがゆえに、自身の議論がバンヴェニストの「聖なるものが毀損されたものが遊びである」という議論となじまず、ゆえにバンヴェニストを否認するような書きかたになったのではないかと高桑氏は分析した。

アガンベンが見抜いた「遊び」の可能性

これに対し、高桑氏は自身の研究対象でもあるイタリアの哲学者ジョルジョ・アガンベンを、バンヴェニストの議論がもつポテンシャルをいち早く見抜いた研究者として紹介した。1978年の論文「おもちゃの国」にも議論は見られるが、参照されたのはアガンベンが2005年に発表した「瀆聖礼讃[とくせいらいさん]」という文章だ。その中で、アガンベンはバンヴェニストの遊び論を引用した上で、次のように書いている。

このことが意味するのは、遊びは人間を聖なるものの圏域から解放し引き離すが、だからといって単に聖なるものの圏域を廃棄するわけではないということである。聖なるものはある特別な使用へと回復される。その使用は功利主義的な消費とは一致しない。じつのところ、遊びの「瀆聖」は宗教的圏域だけに関わるのではない。子どもたちは、何であれ手に入ったがらくたで遊ぶが、彼らは、私たちが真面目と見なす慣わしになっている経済、戦争、法権利その他の活動の圏域に属するものをもおもちゃへと変容させる。自動車、鉄砲、法的契約が突如、おもちゃへと変容する。

ジョルジョ・アガンベン 「瀆聖礼讃」(2005年)

アガンベンは、「遊び」が人間を聖なる領域から解放し、聖なるものを功利主義的な消費とは異なる「特別な使用」へと回復させるものと位置づけた。遊びによって聖なるものを汚[けが]す(つまり、聖なるものの体制を壊乱させる)「瀆聖」が、経済や戦争、法権利といった「私たちが真面目と見なすもの」をおもちゃへと変容させるというのだ。

高桑氏は、奇しくもこのアガンベンの主張が、冒頭で紹介した「遊びは資本制に取りこまれている」というボードリヤールの主張をちょうど裏返しにしたものになっていると指摘する。アガンベンは資本制を宗教儀礼に見立て、その権威を失墜させるのが「遊び」であると主張したことになる。

アガンベンはこのようにして、遊びのもつアナーキックな力を読み取る系譜を、ブラックやグレイバーといったアナーキストたちとは別のところに見いだしたというわけだ。

今回のラウンジを通じて、高桑氏は「遊び」をめぐる現代思想の系譜をたどった。ホイジンガやカイヨワといった古典と、その間にあったバンヴェニストの重要な視点。ボードリヤール、ブラック、グレイバー、そしてアガンベンへ——。

余暇や娯楽といった労働の対極としての遊び、資本制を駆動する遊び、そして資本制に抵抗し、その呪縛から私たちを解き放つための遊びなど、高桑氏は「遊び」にまつわるさまざまな視点をラウンジの参加者に紹介し、遊びのもつ多面的な力と可能性を示した。

AI時代における「遊び」の可能性とは

講演後の座談会では、AIが飛躍的に発展する現代における「遊び」の意義について活発な議論が交わされた。 LINEヤフー株式会社代表取締役会長の川邊健太郎氏、慶應義塾大学文学部准教授の西尾宇広氏、文学部教授の徳永聡子氏、理工学部教授の牛場潤一氏が登壇し、法務研究科教授の山本龍彦氏がモデレーターを務めた。

川邊氏は、生成AIの発展によって人間が仕事から解放された暁には「人間はもっと“遊ぶ”ようになる」と予測。自らも生成AIを使って毎日のように遊んでいるといい、この遊びはグレイバーの分類に従えばルールの枠内で遊ぶ「ゲーム」ではなく、創造的エネルギーの自由な表現である「プレイ」である、と分析。生成AIは自分にとって「プレイ」に絶大な幅を与えてくれる技術だ、と指摘した。

さらに川邊氏は、AIが新たな「権威」となりつつある現代において、人間がAIを「汚[けが]す」ような遊びの局面が出現しているのかもしれない、とユニークな視点を提供。最新の高性能AIを使い、パロディをつくって遊ぶような無駄遣いに使う人も多い、と例を挙げた。

西尾氏は、バンヴェニストが「遊びにはルールが不可欠である」と強調している点に注目した。AIで遊ぶということは、「システムで定められたフレームの中で遊んでいることになるのでは」と指摘し、ユーザーが「ルールを内側から変えていく」 ような遊びの可能性について質問した。徳永氏はこの議論に関連し、バンヴェニストは「play」、つまり演ずることが遊びの重要なポイントだと考えていたのでは、と推測した。

これに対し、高桑氏はバンヴェニストの「遊び」は、あくまでルールという枠組みの中にとどまっており、ルールを逸脱する「遊び」に関してはカイヨワを待たなければならなかった、と指摘。その上で、バンヴェニストの革新性は、権威を汚す、つまりルールの破壊を演じることが「遊び」なのだと指摘したことだ、と語った。

脳科学の専門家の立場から、牛場氏は、人間の脳の働きや物理法則も一種の「ルール」であるとした上で、人間が「プレイしたい」という内発的な欲求を抱くのはなぜかという問いを投げかけた。

高桑氏が話題提供として投げかけた「遊び」にまつわる多様な視点に呼応するように、座談会のメンバーや参加者たちから多くの意見が飛び出し、ラウンジでは活発な議論が繰り広げられた。

ラウンジに参加した学生の声

・中川 健司氏 (慶應義塾大学大学院 文学研究科 英米文学専攻 博士課程)

—— 今回のラウンジに参加したきっかけは。

中川健司氏(以下敬称略) 私は慶應義塾大学大学院の博士課程で中世英文学を研究している。私の指導教員である徳永先生がX Dignityセンター共同代表を務め、今回のラウンジ運営にも関わっていることから、手伝いを兼ねてお誘いいただいた。

—— どんなことが印象に残ったか。

中川 ラウンジの「遊びと人間の尊厳」というテーマはとても面白いと感じた。このテーマを見たときに考えたのは、遊べる環境、つまりそれ自体が目的であるような行為ができる状態にあること自体が、人間の尊厳が保たれているといえるのではないかということだ。

高桑先生のお話にも興味深い点がたくさんあった。例えば、今の日本では「仕事でないもの」が「遊び」と捉えられがちだ。ところがビジネス(ネゴティウム)の語源は「暇(オティウム)でないこと」というお話は、まったく逆の関係性で、なるほどと思った。このラウンジには企業の方もたくさん参加されているので、例えば今後、仕事と遊びの関係性について掘り下げてみるのも面白そうだ。

—— 今回のラウンジについてどう思うか。

中川 普段なかなか接点がない他学部の大学院生や、専門外の先生方とお話しでき、とても貴重な交流の機会となった。学生のうちから、自分の専門分野や大学の垣根を越えて、いろいろな背景を持つ方々と関われるのは大変ありがたいし、ぜひ次回以降も参加したいと思う。

(執筆:出雲井 亨 )

※一部画像はイメージです(生成AIを利用して制作しています)